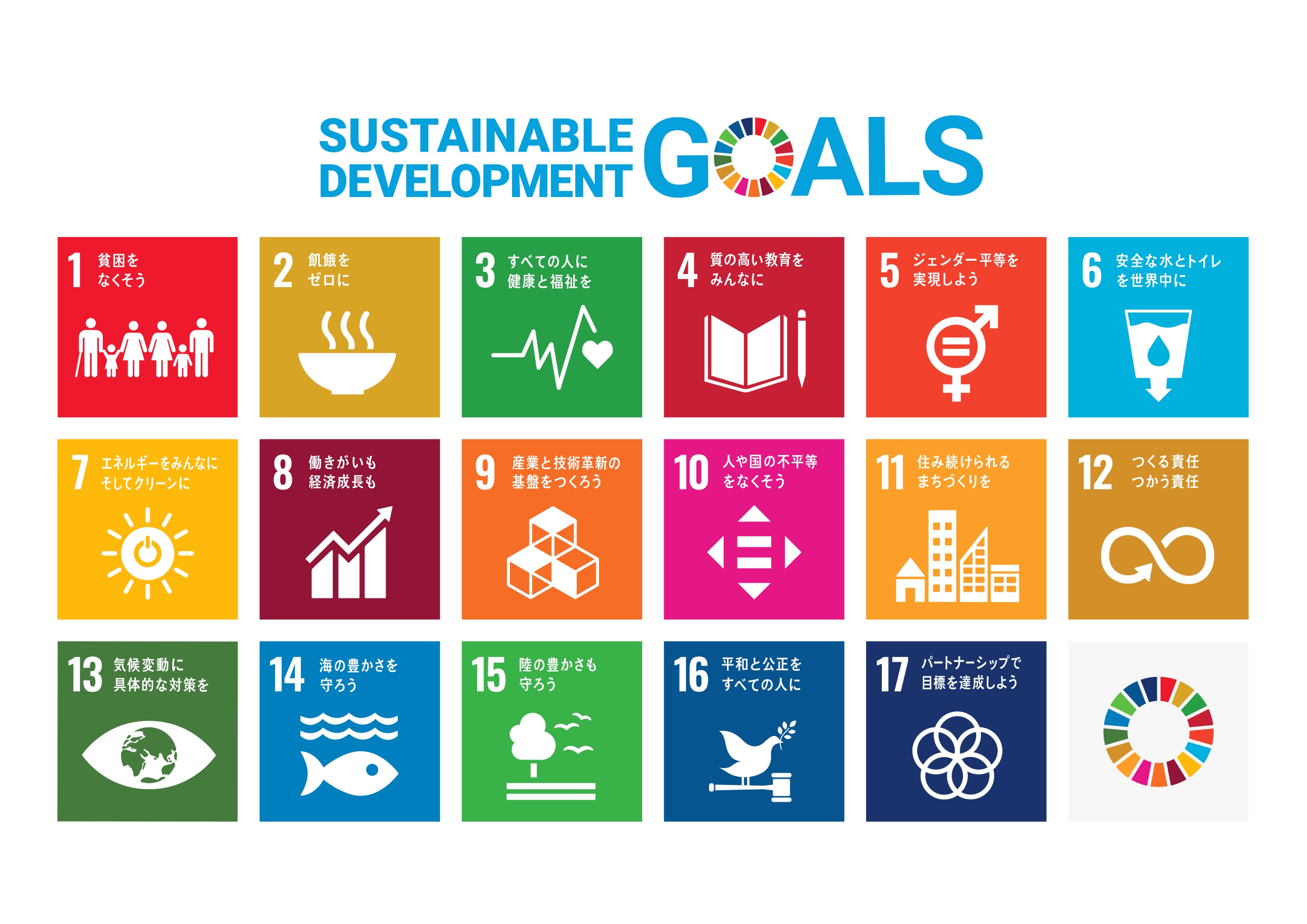

皆さんは駅のポスターなどで下のような図を見たことがあるだろうか。

SDGs17の目標=国連国際広報センターより

これは「SDGsの17の目標」と呼ばれるものである。SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称であり、国連の定めた開発目標である。2030年までに持続可能な社会の実現のために17のゴール・169のターゲットを掲げ、達成すべき目標指針を示している。SDGsは2025年に開催される大阪万博を初め、本学やその他の大学など様々な機関や企業が取り上げている。なぜこれほどまでにSDGsが取り上げられているのか、SDGsについて詳しい高等教育研究院の塩川雅美特任教授にお話を伺った。

塩川雅美特任教授=本人提供

――何故大阪万博においてSDGsが注目されたのでしょうか。

まず大阪は2017年に国際博覧会(以下万博)の開催国に立候補していました。大阪は「いのち輝く未来社会」をテーマに掲げて開催地に選定されるべく、アピールを行っていました。これは現在世界中で問題視されている「長寿社会」や「少子高齢化」に対し、健康長寿社会の実現に貢献するために、解決策を考える万博にするという意志の表明でした。しかしこの「長寿社会」や「少子高齢化」は先進国においては問題となっていますが、発展途上国ではまだまだ乳幼児の生存率が低いなど、まだまだそのような状況ではないのです。そこで世界の共通の課題解決に貢献するための万博とするために、大阪は「SDGsの達成に貢献する」ことを掲げ、開催地に選定されました。

――SDGsの取り組みには市大も関わっているのでしょうか。

市大は万博の開催地である大阪の公立大学ということもあり、万博に貢献する観点からもSDGsへの意識は高まっていると思います。市大内の学生の自主的な活動援助の一環である「エッサヤー活動支援事業」の採択にもSDGsへの取り組みを重視したりもしていますね。

また、これからは大学での研究とSDGsが紐づけされていくのではないでしょうか。例えば本学では都市防災教育研究センターにおいて都市防災についての研究が行われていますが、これはSDGsの目標の一つであるゴール11「住み続けられるまちづくりを」に繋がります。このように、実は現在行われている研究がSDGsの目標の一つ、あるいは複数に繋がっていたりするのです。このような紐づけは東大など他の大学ではすでに行われています。このように、なぜその研究をしているのか、なぜこの行動をしているのか、目的を認識するべきです。SDGsはその一因になってほしいですね。

また、本学に限ったことではないのですが、そもそも大学における高等教育自体がゴール4「質の高い教育をみんなに」や、ゴール9「産業と技術革新の基盤をつくろう」に繋がっているので大学の存在自体が本来的に目標を担っているとも言えますね。

――個人でできるSDGsについての取り組みはありますか。

何でもありますよ。ちょっと割高になりますがフェアトレードの製品を買ったり、フリーマーケットを利用したり、有機野菜を買うなどですね。エコバッグの使用もその一つだと思います。ただ急に生活を変えることは難しいと思うので、無理のない範囲内で少しずつ変えていってほしいですね。SDGsを達成するには個人個人の意識が非常に大事であると感じます。

――最後に一言お願いします。

ここ数年、地球上では異常気象やG20サミットで取り上げられた海洋プラスチック問題など地球上でこれまでになかった様な問題が発生しています。経済発展をするにせよ、何をするにも地球という土台がダメになったら何もできない。そういった風潮が今は生まれつつあります。私たちもこのままではまずいということを自覚するべきであり、そのためのSDGsでもあると私は考えています。

――ありがとうございました。

文責

土屋拓海(Hijicho)

この記事へのコメントはありません。