書くことないので、狂った小説書きます!

お久しぶりです。法学部一回生の大川です。今回は僕のyahooメールに実際に来た迷惑メールを基にお話を作ってみました。

おそらく詐欺サイトへの勧誘が目的だったと思うのですが今も一体どういうことか今も気になっています(笑)

では、お話をお楽しみください。

ある朝、私のメールボックスに件名の無いメールが一通、迷惑メールに入っていた。初めて見るメールアドレス。そこには短くこう書いてあった。

「もうね、やばいんですよ。本当に。」

いったい何の話なのか興味は沸いたが、仕事もありそのメールは放置していた。私の仕事は忙しく残業なんてことはざらである。なんせ私はエリート社員だからだ。だから、メールを確認するのがついつい深夜になってしまうのだ。仕事から帰ったらベランダで一服。月を見ながら肺に煙を十二分に満たす。一服しながらメールボックスを確認したとき、私は驚きのあまり煙草を地面に落とした。おびただしい数のメールが入っていた。すべて同じ087fr-jgty-u65de-htrst@vu-u0.comというアドレス。最初の数件は

「待ってるんですけど」

「もういいですかね」

「いやね、待ちますよ、待ちますけどもうね時間がないんですよ」

「結構待ってるって知っていますか」

「ですからこの場をお借りしてつてじskjdjkk」

という怪文書であったが、残りの数十件は

「御臨終」

という件名のみであった。気持ち悪く、吐き気を感じた。

これはつい先日のことだ。このメールを受けとってから更に体調がおかしい気がする。なんかもっと思考を除かれているような気がするのだ。思考を覗かれるのは仕方ない。エリート社員の宿命だからだ。

みんなが私を笑っているような声が聞こえる。そんなはずはないのだが。なぜなら私はエリートだからだ。しかし、そもそも御臨終って何のことだったんだ?このメールは何を伝えたかったんだ?私は呪われたのか?あー、私を救ってくれるのはアルミホイルだけだ。アルミホイルにくるまれている時だけ私の思考は他人からよまれないのだ。これは私が10代の時からしている。本当に安心できるのだ。羊水に包まれているかのような安心感があるのだよ。あれ?私の携帯がない。

「私の携帯どこーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!」

「あの子が引きこもって早10年。はぁ~、携帯なんて持ってないのにあの子は何をさけんでるのかしら。お父さん」

「ほっとけ・・・・・別に害はないだろう」

「そうだよ、兄さんの妄想癖は治らないんだからwwでもあいつの、自分がエリート社員って妄想はマジできもいけどね。」

「それにしても一昨日あいつが、台所で耳の穴に指突っ込みながら、受信中とか、ご臨終って半日は叫んでたのいったい何だったんだ?」

いかがだったでしょうか?お楽しみいただけたでしょうか?あまりお話の解説をしすぎるのは無粋でしょうから少しだけ・・・・・話の中にアルミホイルが出てきますが、それは、統合失調症という精神病の多くの方が、自身の思考を他人に読まれることを防いだり、電磁波から体を守ることができると信じているモノです。

次の番は、あかみなさんです。皆さん楽しみにしていてください。

みんなの思いはもみ消された!?話題のあの記事のウラ話

こんにちは。大阪市立大学新聞Hijicho代表の片山です。今回のテーマは「取材裏話」ということなので、現在Hijichoの記事の中でもホットなあの記事、「みんなの思いを伝えチャオ!新大学設置に関してインタビュー!」(クリックするとWEB記事に飛びます)の裏話をしたいと思います。まだ、記事を読んでないよって方は、リンクを貼っておきますので、まずはそちらをお読みください。

本当はすべての質問を掲載したかった

タイトルを読めば、こいつが今から何を書くか見当はつくでしょう。実は、あの記事に掲載している質問は応募のあった質問内容すべてではありません。「みんなの思いを伝えチャオ!新大学設置に関してインタビュー!」では、事前に公募した質問を大学側にぶつけるという企画です。したがって、内容が大きく重複しない限りは、すべての質問の回答を頂き、質問を応募してくれた方々並びに読者の皆さんにそれらを読んでいただこうと思っておりました。しかし、難しい質問に関して、質問の意図が共有できていなかったという理由で削除を余儀なくされました。個人的には、こういった声があるんだということとそれに対する大学側の回答はこういったものだったということを皆さんに読んでいただきたかったので残念です。質問を応募していただいた方に対しては、申し訳ない気持ちであります。

インタビューに答えてくれたお2人はとても良い人

こんな感じでウラ話を書くとまるで都合の悪いことを隠す悪い人たちを相手にしたような印象を与えてしまいかねないので、しっかりと補足をしときます。インタビューはzoomを用いたオンライン形式で行いました。新大学設置準備室企画課長の柴山様と法人企画部広報課長代理の皆藤様は、終始快く質問に答えてくださり、時には答えにくいような質問であったり、同じような内容の質問をしてしまっても嫌な顔せず丁寧に答えてくださりました。また、インタビュー終了後少しお話しする時間もあり、現在のコロナ禍におけるサークル運営を心配してくださったり、Hijichoに対する応援のお言葉も頂きました。

今後の展望

新大学に関して、まだまだ情報が少なすぎます。もっとたくさんの人物に取材していくことで、新たな情報を皆さんに伝えていきたいと思います。また、10年ほど前に大学統合が話に出てきた時の経緯など、当時の政権中枢の方々にインタビューしてみるのも面白いかもしれません。

以上で、片山のブログは以上となります。ブログリレーのバトンをやまとに託したいと思います。読んでいただきありがとうございました。

新コーナー誕生のひみつ

こんにちは!Hijicho2回生の羽戸です。

ついに夏が近づいてきましたね…!私は暑いのは嫌いですが、夏の雰囲気は好きなので今からワクワクが止まりません。今にも走り出したい気分です。

さて、前回のブログテーマ「私のランチ」が終わり、今回は「取材裏話」がテーマです。

これを機に、Hijichoの活動を少しでも知ってもらえると嬉しいです。

みなさん、6月号は読んでいただけたでしょうか?

もしまだ読んでない…という方がいましたら、1号館と8号館に設置しているのでぜひ見てみてくださいね。

読んでくださった方は分かると思うのですが、6月号では新コーナーが誕生しました。

その名も、「Hijichoおしごと探訪記」。

大学での学問のことだけでなく、自分の将来についても考えなければならない市大生の力になればという思いで生まれたコーナーです。

第1回は、まごころパンダでおなじみのサカイ引越センターを取材しました。

「何でサカイ引越センターなの?」と思われた方も多いかもしれませんが、その理由は単純で、私が春休みの短期アルバイトでお世話になっていたというご縁があったからです。

アルバイトをしていた際、新聞サークルに所属しているというお話をしたところ、「ぜひ取材してほしい」と依頼をいただき、このコーナーが実現しました。

取材内容については6月号をご確認していただくとして、ここでは実際に取材をしてみた感想を述べていこうかなと思います。

会社や社会人の方に取材するというのは初めての経験だったので、取材前の打ち合わせから少し緊張気味でした。おまけに私は粗相が多い人間なので、失礼なことしちゃったらどうしよう…なんて思っていました。

ですが、皆さん優しくて、さらに仕事に対する誇りもにじみ出ていて、「社会人ってすごいな…」と驚きと尊敬とで少し圧倒されました。

おまけに、普通は入れないような場所にも案内していただいて、取材ならではの特別感がありとても楽しかったです。これは新聞サークルだからこその経験ですね。

取材を通して社会人の方と直にお話しできたことで、働くことにマイナスなイメージしかなかった私ですが、ちょっとプラスに捉えられるようになりました。「市大生の力になれば…」といいつつ、取材している私たちのためになることの方が多いのかもしれませんね(笑)。

なんだかまとまりのないブログになってしまいましたが、つまり何が言いたいのかというと、「Hijichoはいろんな経験ができるよ!」ということです。やりたいことは基本何でもできます。

このあとの他の部員のブログを読めば、さらにそう思っていただけることでしょう。

…と、少しハードルを上げたところで、次は代表の片山くんにお願いしたいと思います。

お楽しみに!

コロナ 負のインパクト

こんにちは!

Hijicho1回生の大川です。初めまして。この記事を書くのは初めてとなります。

皆さんも最近、頭がボーっとする、なんか頭の働き悪いなー、集中力が続かんくなった、受験生の時に比べて頭悪なったなーなどと思う機会が増えたのではないでしょうか?

最近読んだ本の中に興味深い記事があったので、少しでも皆さんの脳の状態の改善に貢献できたら幸いと思います。実は頭がぼんやりするのは、加齢などの要因よりも、むしろ生活習慣からくるみたいです。脳の働きを活性化させるために、すぐにでも実行できそうな事をいくつか紹介したいと思います。

①意識して目をよく動かそう 小さな平面を見ている時間が長すぎると頭の活動は鈍くなってしまいます

②たとえ話を交えながら他人と会話しよう 「たとえ」を使ってわかりやすく伝えようと考えることは、脳のボケを防ぎます

③メモを取ろう 情報を自分で解釈し直し、再出力することは脳の活性化につながります

たった数例だけでもわかりますが、頭が悪くなってしまった原因は、コロナ騒動によるオンライン授業にありそうです。③なんて、すでに教授のレジュメがあるのにわざわざする人はほとんどいないでしょうし、①はオンライン授業である限り避けられない事でしょう。

コロナワクチンについて

詳しくは大阪市立大学医学部の井上教授の本を読んでもらいたいのですが、ワクチンの危険性をお伝えします。本来はワクチンの安全性を立証するためには、数年の治験期間を要します。それが現在大学でするワクチンにはされておらず、しかも同意書には副作用がおっこても政府を訴えることはできないという趣旨の内容が掲載されています。「絶対打つな!」とは言いませんが、もう少し様子見してもいいかもしれません。それに危険性がある外国製のワクチンよりも、限りなく安全な国産の不活化ワクチンも開発中ですのでそちらをお勧めします。

外国産ワクチンの危険な点をいくつか共有しておきます

①十分な治験期間を設けていない というよりもしていない

②普段皆さんが受けているワクチンとは製法が全く異なる そのため、短期的な視点では人体への影響が判断できない

③コロナウイルスの変異株には対応してないため、ウイルスが変異するたびに打つ必要がある 毎年打つ必要がある可能性も生じる

④たとえ、コロナワクチン接種によって死んでも、よっぽどのことがない限り死因はワクチンのせいにならない

補足 製法が異なるとはどういうことか簡単に説明します。皆さんが受けたことのあるワクチンのほとんどが弱毒化したウイルスを打って免疫を体内で作って感染したとき二次応答で速やかにウイルスに対応するといういうものでした。

しかし、今回のファイザーやモデルナのワクチンはRNAワクチンという、かつて人類に実用化された例が一度もないというワクチンです。そして、コロナワクチンの接種は、コロナウイルスのDNA、RNAの一部を直接体内に打つということを意味します。細胞壁の無いウイルスが自身の体内に侵入するということです。遺伝子を直接打つということは、自身の遺伝子にも作用する可能性が捨てきれません。打って半年や一年で計測できる危険性では無いのです。

元気だったおばあちゃんがコロナワクチン接種の数時間後に亡くなった際、遺族はワクチンが原因としか考えられないといいましたが、老衰と判断されました。そのため、発表されているワクチン接種による死亡者数はあてにならないでしょう。

僕は事実のみ書きました。医学のプロである医者でさえ、ワクチン接種を嫌がる人がいる意味をもう一度考えてみてください。

市大グルメチキンレースという概念

今回のテーマは「私のランチ」ということで、私が1回生の頃に情熱を燃やしたミールカードの話をします。

現1,2年生のなかには、ミールカードを持っていなかったり、使っている人を実際に見たことがなかったりする方が少なくないと推測するので、簡単にご説明すると、大学の食堂で代金の支払いに使うことができるカードのことです。

1日に使える金額の上限によっていくつか種類があるのですが、私は1日に500円使えるタイプのカードを持っていました。

1日に500円が使えるとはいっても、漫然と食べたいものを選んでいるだけでは、なかなかきっちり使い切ることはできません。

(例:若布そば216円、スライスオクラ64円、クリームコンフェ64円、500mlドリンク144円=計488円)

この例だと、500-488で12円がカードに残ったままになってしまいますが、12円で購入できるものは食堂に存在しない(当然)ので、微妙に額を余らせると、なんだか損をしたような気分で食事をすることになってしまいます。

もちろんそんな気持ちになるのは不本意なことですし、なによりちょっと余るのが許せない貧乏性というか潔癖な気質があるので、ミールカードを持っていた間の学食での食事は、いかに500円ギリギリまで合計金額を持って行けるかという一点に集約されてしまうというのは、必然の流れであったといえます。

2018年6月の記録(ただのレシート)を見てみると、ちく天冷やし山椒うどん302円、パン(たしかバターパン)90円、フルーツヨーグルト108円で、500円ちょうどを達成しています。

同年11月19日では、鶏卵そば259円、ミニサラダ43円、さつま芋甘露煮86円、野菜ジュース112円で同じく500円を達成していました。

この2つの記録のうち、前者ではちく天冷やし山椒うどんが、後者では鶏卵そばがそれぞれ夏期、冬期限定商品となっていたので、年間を通じた安定性には欠けていましたが、季節限定商品とこのチャレンジの相性の良さを感じさせずにいられない知見となりました。

通年販売のものだけでラインナップを組むのであれば、醤油ラーメン345円、ミニサラダ43円、野菜ジュース112円でも500円ちょうどとなります。ただし、これでは2品+ドリンクとなってしまうので、品数をもう少し増やしたいところです。

いきなり料理名と金額だけを列挙しても、情報が渋滞を起こすだけなのですが、当時の食堂は本当にたくさんの品数が用意されており、その中からなんとかちょうどいい金額になるような組み合わせを見つけようと躍起になっていた様子が少しでもお伝えできればいいと考え、このような形になってしまいました。

最近、用事があって久しぶりに大学に行き、学食を訪れる機会を得たのですが、そこで、往時との様子の違いに非常に驚きました。

授業がなく、学生が学内にあまりいないためか、以前よりはるかに品数が減ってしまっており、麺類コーナーでは、冷やしうどん、冷やしそば、醤油ラーメンの3種類しか目にすることができませんでした。

夏季限定のあさり塩ラーメン(388円)や蒸し鶏野菜ラーメン(388円)はもちろん、かけうどん(172円)や若布うどん(216円)、きつねうどん(216円)までもが姿を消していました。

それがショックで、冷やしうどん(297円)だけ買って冷水機で水(これはタダ)を汲もうとしたのですが、感染対策のために冷水機を撤去した旨の掲示だけがそこにはありました。

コロナの影響が生活の隅々にまで入り込んでいることをただただ再確認することになりました。

大阪府の緊急事態宣言が解除されたことに伴い、対面での授業が解禁されるというアナウンスがなされていますが、それでもしばらくは感染対策への配慮が必要となるでしょうし、通常の状態への復帰にはまだ時間がかかるように感じます。

仮に、授業形態が元通りになりはじめても、その波が課外活動や、それこそ学食にまでやってくるのがいつになるかは誰にも予想できないと思います。

今は早く元通りになることを願うだけしかできませんが、それがもし叶ったときは、また学食で500円チャレンジをしたいと思います。

全メンバーが一周したので、テーマ「私のランチ」は今回で終了です!←新メンバーが加入したので、まだ終わらないです!

というわけで、次回は新メンバーの大川君!お願いします!

インスタント食品

ブログ更新の役目を完全に忘れていたため、前回の投稿に引き続き急いでこの文章を執筆しています。

今回のお題は「私のランチ」とのことで、せっかくなので「大学生のランチこんなだ!」という風に書ければよかったのですが、2020年度以降現在に至るまで、

件のウイルスによって対面授業が中止となっています。そのため現在の私の昼食はありがたいことに、ほぼ毎日母に作ってもらっています。

遠い地元から勉学のためにはるばる大阪までやってきて、そのうえ自炊まで行っている学生や、家族の分まで毎食料理を作っている学生もきっといるでしょうに、

私はこんなに楽をしていてもいいのだろうかと時折感じることもあります。なので大学生のうちに自炊をマスターし、母をはじめ家族に料理を振舞ってみたいものです。

閑話休題、私が「大学生」だったころ、つまり私が大学1回生として対面授業を受けていたころはどんな昼食をとっていただろうかと記憶をさかのぼってみました。

…すると思い出されるのは、ひたすらインスタント麺をすすっていた私の姿でした。そうです、私は毎日受け取る昼食代(500円)を少しでも多くちょろまかすため、

大学で摂る昼食のほとんどをインスタント麺で固定していたのです。そのため、おそらく現在私の肉体の5%ほどはインスタント麺で構成されていると思います。

インスタント麺の内訳としては、〇平ちゃんが8割、Cup N〇〇dleのしょうゆ味が1割、その他季節の商品が1割といった感じです。1回生が始まったころ、

好きだった〇平ちゃんを食べたのが習慣となっていったためにこのような結果となったのですが、1年間にわたって同じものを食べ続けた結果、今では〇平ちゃんを

おいしく食べることができなくなってしまいました。こうなることは十分に予測できたはずなのですが、推し量るに当時の私には、好きな食べ物がひとつなくなって

しまう悲しさよりも、一日たった百数十円分の自由の方が魅力的に見えてしまったようです。この愚かしい行いへの反省をふまえ、もし今後対面授業が解禁されて

大学のキャンパスで大学生生活を送ることができるようになったら、曜日ごとに違ったインスタント麺を食べまわすことで飽きがくるのを回避することをここに宣言します。

さて、次は4回生の竹中さんにバトンを渡したいと思います。長々と読んでいただきありがとうございました。

最近になって気づいたこととランチの話。

こんにちは!

Hijicho4回生の福田です。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。このブログを書くのもかなり久々な気がします。(調べたら半年ほど経ってました。早い。)

テーマに入る前に、最近のことを少し書こうかなと思います。

同級生と話していて気づいたことがあるんです。

いつも、「気づいたら〇〇月だよね…」って話をしてるんです(笑)これは歳をとったからなのか?22歳になったからなのかと思ったんですが、言われてみれば誰と話す時も「もうそろそろ胃が辛い」だの「今月早くない?」なんて話をしている気がしてなりません(笑)

今年はとうとう、誕生日に食べたケーキが途中でしんどくなりました。これはやばい……?(笑)

思った以上に忙しい毎日だからこそですが、こんなこと言っている間に歳をとっていくんだろうなぁと。まだ22年しか生きていない人が言えることではありませんが(笑)

まだ制限はありますが、現部員の皆にはより楽しい大学生活にして欲しいなと思うばかりです。

では最近思ったことを書いたところで今回のテーマ、「私のランチ」に話を移します。

とはいえ、私は実家暮らしで、かつ授業も遠隔のものばかりなので自分に弁当を作る!みたいなことはありません。

料理作れることをアピールする道を絶たれたので、ちょうど今日食べようとしているランチの話をします。

私は先程言ったように大学に来る予定がほぼないのですが、今日は久々に大学に来ています。というのも、卒論に関する本を借りるためです。

ということで、今日の私のランチはこちらです!

またカレー?という声が聞こえそうですが、それはスルーして。

テイクアウトして外で食べてみました。

普段用がないと外出しないので、晴れててとても気持ち良かったです☺️

めっちゃ目立ちましたが。

たまには外に出て歩くのと良いなと思った一日でした。

次は3回生の大川君にバトンを渡します!次回もお楽しみに!

あの頃気づかなかったこと

こんにちは、2回生の羽戸です。

前回、4月末にブログを書いたばかりですが、その間に新編集長となりました。

サークルでは部員の文章にあーだこーだ言うくせに、いざ授業でのレポートとなると支離滅裂な文になってしまうのが悲しいです。誰か校正してください(泣)。

それはさておき、今回のテーマは「私のランチ」。

これまで他の部員のブログを読んできましたが、人それぞれのランチの思い出があって面白いですね。

私のランチの思い出といえば、母のお弁当、でしょうか。

高校生の時、お昼休みにお弁当を食べていたら、友達に「いつも彩り豊かでおいしそうなお弁当だね」と言われました。当たり前すぎて気づかなかったのですが、確かに毎日母が作ってくれるお弁当は野菜たっぷりで、手作りのおかずがたくさんつまっていました。

そんな中、友達に褒められて少し誇りに思うのと同時に、一つ思い出したことがありました。

そういえば小学生の頃、母のお弁当はあまり好きではなかったな、と。

昔はお弁当の中身が違ったわけでも、母が料理上手ではなかったわけでもありません。ただ、野菜がいっぱいつまったお弁当は小学生の私にとっては物足りなく、もっとお肉の量を増やしたり、もっと冷凍食品や既製品のおかずを入れたりしてほしいと思っていました。手作りのおかずより、そちらの方がなんとなくおいしそうに見えていたんですね。

普段のお昼ご飯は給食ですが、私は学童に通っていたので、夏休みはお弁当の日が続きます。そんなふうにお弁当に不満があった私は、いつかの夏休み、母に「もっと豪華なお弁当にしてよ!」と言ってしまいました。なんて返事をされたのかははっきり覚えていませんが、ただ、困ったような、悲しいような顔をされたのは覚えています。一緒にスーパーに行って、小さな出来合いのチーズ入りハンバーグを手に取って、「これがいい!」と母にせがんだことも覚えています。もちろん、それもおいしいですけどね(笑)

それから少しだけ、手作りおかずの量は減った気がします。

でも、高校生になり、給食の代わりに毎日お弁当になってから、いつのまにか元のお弁当に戻っていました。私もさすがに成長したので、野菜がいっぱいでも不満はなく、それどころか毎日何の気なしにお弁当を食べていました。しかし、友達に言われて、その普段何気なく食べているお弁当が、実は栄養が考えられていて手間暇のかかったものであると気づきました。「もっと豪華なお弁当にしてよ」なんて言ってしまったけれど、既に豪華なお弁当だったんですね。

それから、小学生の時はあれだけ不満だったお弁当が自慢のお弁当へと変わり、母への感謝の気持ちでいっぱいになりました。

さて、いつのまにか1000字を突破してしまいました。支離滅裂なレポートのようになってしまう前に、ここらへんで打ち切りたいと思います。(え、既に支離滅裂になってるって…?もう私に書き直す元気はありません、おやすみなさい)

長くなってしまいましたが、私の回顧録におつきあいいただきありがとうございました。

つづいては、4回生の福田先輩です。どんなランチのお話をしてくださるのか、お楽しみに!

お弁当のすすめ

気づけば肌寒さはなくなり、蒸し暑さを感じる季節の一歩手前にいます。

お久しぶりです、最近1日が48時間になってほしい松永です。

本題に入る前に少しだけ雑談を。

私は今年から研究室に配属されました。平日は毎日大学に行っています。他と比べたらそんなこともないのでしょうが、やることが多くなりました。やっぱり一日48時間になってほしいです(笑)。

それはそうと、今回久しぶりにブログを書くにあたってほかの皆さんの分を読んでいたのですが、片山くんの紹介したカップ麺、ものすごく辛そうでしたね!文章であそこまで辛さを伝えられるなんて脱帽です(笑)。私は辛いものは苦手なので、挑戦しない方が良さそうですね…。

さて、そろそろ本題「私のランチ」の話をしたいと思います。

私は中学時代から今までずっとお弁当派です。コンビニで買うこともほとんどなくて、ずっと母に作ってもらっています。大学2年の頃までは友だちと講義を受けた部屋でそのまま食べていました。今は研究室で食べているので、そういえばお弁当派の友だちと食べる機会もないままですね…。今はコロナがあるので気軽にできませんしね。

大学生になって、周りは格段にお弁当派が減りました。食堂やコンビニに行く人が多いですよね。

でも私はお弁当が好きです。

小学生の頃ってお弁当が特別に思えませんでしたか?私は給食が苦手で、お弁当の日がとてもうれしくて楽しみでした。今もきっとその感覚が根底にあって、お弁当を食べるのが好きなんです。お弁当って中身が見えなくて、本当に昔は宝箱のように思っていました。開ける瞬間のドキドキが楽しかったものです。

我が家のお弁当は、スタメンが決まっています。おにぎりと卵焼きとレタスとスパゲッティ。スパゲッティはもちろん冷凍食品です。あと基本的におかずがもう一品という感じです。お弁当にすると隣のおかずに味が移ってしまったり、匂いも一品一品の匂いではなくて全体でお弁当らしい匂いがしますよね。でもそれが不快じゃなくて全部まとめておいしいって不思議です。お弁当って全体で一つのまとまりの様ですよね。

あと、毎日ほぼ同じ量を食べることになるので体調が整うんです。そう意味ではお弁当ってすごいですよ!

というわけで、私はあかみなのお弁当作りも応援しています!自分でも作れたら素晴らしいですよね。私も自分で…、いややめときましょう(笑)。機会があればチャレンジします。

ちなみに、私は一人でお昼を食べるのもそこまで嫌いではないです。たしかに友だちと食べると楽しいしおいしいのでできたらそうしたいところです。でも、今の状況でそれができなくなって、一人で食べる機会も増えたら意外と苦ではないことに気づきました。一人だと食べることに集中するので、このトマトいつものよりおいしいなどということに気づけたり、よく噛んで食べるとか基本的なことを改めて意識できたりします。意外とこういう時間も貴重だなと思いますね。

今回はここまでにしたいと思います。ワイワイと賑やかな中で食事が楽しめる日が早く来ることを願うばかりですね。

次は、はとちゃんです。どんなランチを紹介してくれるのか、ワクワクしながらお待ちください!

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。状況が状況ですので、皆様どうぞご自愛くださいね。

辛いものには気を付けて

お久しぶりです。大阪市立大学新聞Hijicho新代表に就任した片山です。今年度はより積極的に活動していくつもりですので、皆さん応援よろしくお願いします。

テーマが「ランチ」ということですが、最近は緊急事態宣言でランチすら気軽に行けないご時勢です。家では、うどん、インスタントラーメン、インスタントカレー、白米、この4つ以外食べることはほとんどありません。ずーっと家にいると飽きてきます。そんなとき、コンビニで次の日の昼飯を買って帰ります。最近のコンビニ飯はめちゃくちゃ美味しいです。最近、ある商品が気になったので、購入し食べてみることにしました。

以下食レポ

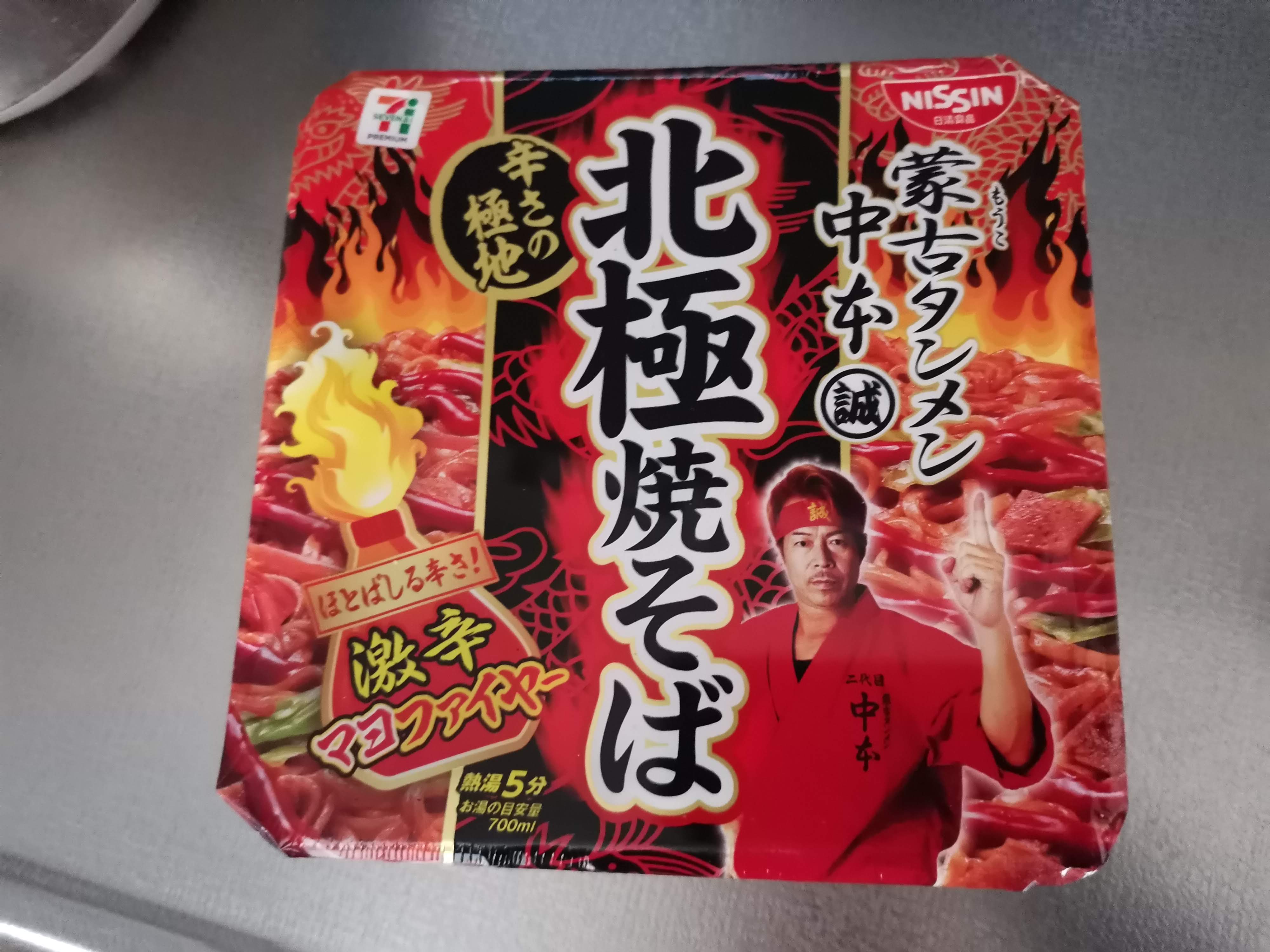

蒙古タンメン中本の北極焼そば

まずは、激辛マヨファイヤーなしで一口。ちなみに、激辛マヨファイヤーとは、付属の激辛マヨネーズのことだ。美味しいけど物足りない。

続いて、激辛マヨファイヤーを全部投入して、食べてみることに。

口に入れた瞬間、口腔内が強烈に刺激される。しかし、この辛さの中に旨味を感じる。マヨネーズがわずかにマイルドな味わいにしてくれている。たしかに美味しい。だが、辛すぎる。まだまだ大量に残る麺を前に手が止まってしまう。

そんな僕を見かねたおばあちゃんが助け舟を用意する。炊き立ての白米を持ってきてくれた。

「これと一緒にお食べ。」

「ありがとう。」

僕は、焼そばをおかずに白米を口に入れる。

「あっっっつ!!!!!」

熱々の白米が辛さで敏感になった口の中をさらに刺激する。お米一粒一粒がまるで鋭利な刃物のように感じられた。

この辛さと熱さをなんとかするために水に手を伸ばす。一時的に、辛さと熱さがおさまる。しかし、すぐに辛さと熱さが再来する。なぜか。辛み成分であるカプサイシンは水で流れず、むしろその成分を口の中全体に広げてしまうからだ。

もはやこれ以上食すことはできないとギブアップ。おもむろに冷蔵庫の中からノーマルマヨネーズを取り出す。マヨネーズで辛みを中和し、完食を目指すためだ。

後日談、というか今回のオチ。

無事に完食した後、強烈な腹痛に襲われた。また、辛み成分は最後の最後まで消化されないらしく、お尻がずっとヒリヒリしている。当分、激辛料理は遠慮したい。

最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんも、激辛料理にはお気を付けください。

次回は、毎度素敵な文章でおなじみ、松永先輩です。ご期待ください。